もっと知りたい時計の話 Vol.77

さまざまな時計、その素晴らしい機能や仕組み、その時計が生まれた歴史、時計が測る時間、この世界の時間などについて、もっと知って楽しんで頂きたい。 日新堂のそんな想いを込めてお届けするのがこの「もっと知りたい、時計の話」です。

皆さんの地元には、博物館はありますか。歴史コーナーなどに展示されている遺跡からの出土品などには「いつ頃の時代のもの」と、年代が書かれていますね。では、この「年代」はどんな方法で割り出すのでしょうか。今回は遺跡からの出土品のような、昔のものの時代を調べる、昔の時間を計る方法の話です。

古墳などの遺跡を発掘調査すると、人の骨、副葬品の剣、衣服や土器、はにわなどが出てきます。こうした、昔のモノの存在した時代、その時間を割り出すのに使われるのが「年代測定」です。

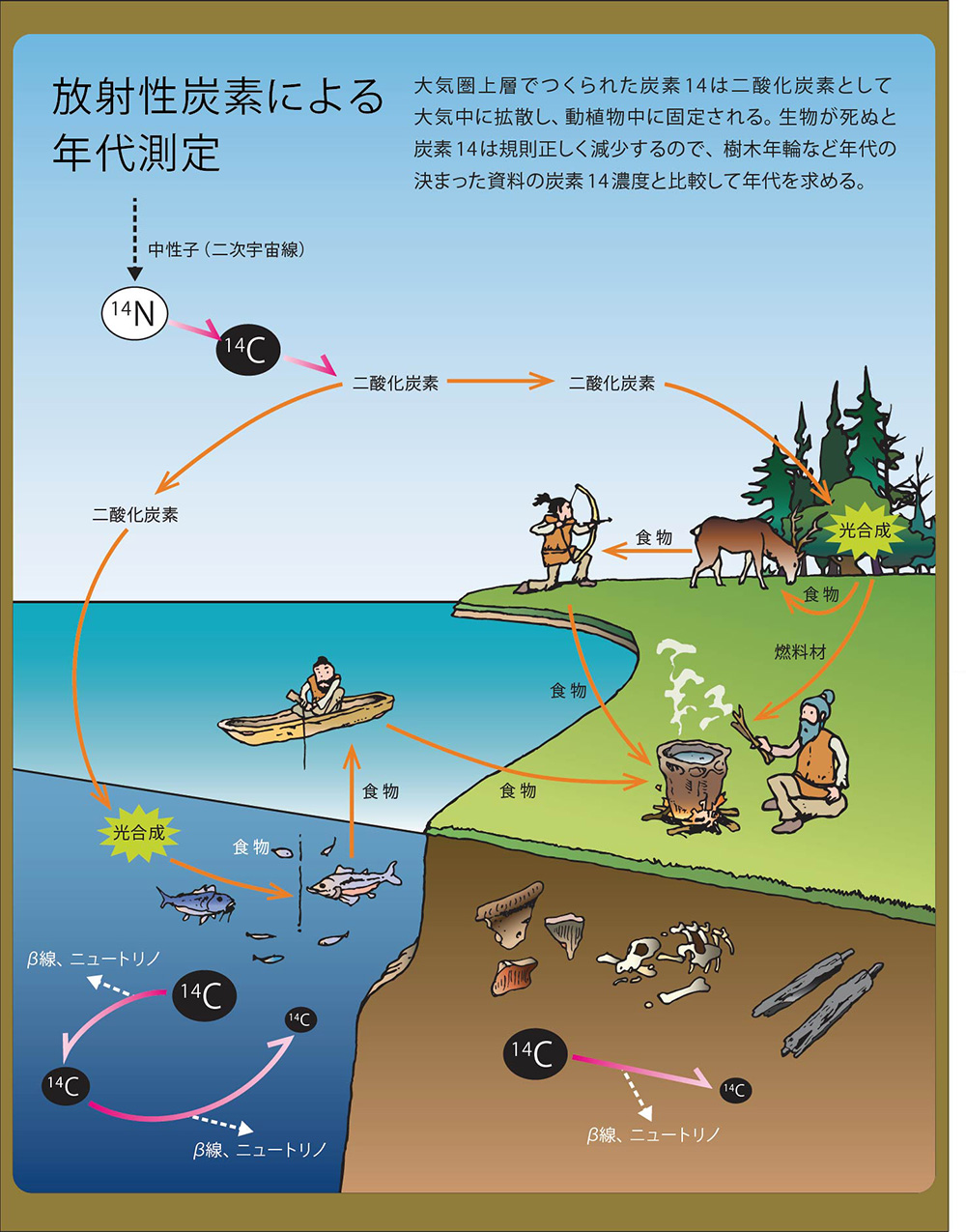

ところが植物でも動物でも生物が死ぬと、炭素14の取り込みがなくなるので、その死がいの中の炭素の、炭素14の割合は、時間とともにゆっくりと減っていきます。この減り具合を調べることで、いつの時代のものか、きちんと測定できれば数十年という精度で、その有機物の時代がわかるのです。土器などの焼き物の場合は、付着した焦げや煤の炭素を調べれば使われた年代を、この方法で割り出すことができます。つまり炭素14という物質の割合を「時間を測るものさし」として使うわけです。こんなことができるとは驚きですよね。

「炭素14年代法」は、有機物全般に使えるので、いちばん使われています。ただこの方法での測定にも限界があります。炭素14の半減期の関係で約5万年前のものまでしかできません。それより古い時代の年代を測定するには、炭素14ではなく別の物質を使います。たとえばアフリカから発掘された「最古の人類」と思われる人の骨は5万年より昔のものなので、この方法ではなく別の方法を使うことになります。また、出土品が別の時代の有機物と混ざりあってしまう環境のものだと使えません。

この方法が開発・導入されてから、考古学はもちろんさまざまな分野で驚くほど研究が進歩し、新しい発見があって、それまでの常識が覆りました。今度、博物館の歴史コーナーで遺跡からの出土品の展示を観ることがあったら、ぜひこのことを思い出してください。

年代には大きく分けて2つあります。ひとつは、すでにわかっている発掘した場所の地層の年代や他の出土品をチェックして、相対的に年代を表す相対年代。そしてもうひとつが、科学的な方法で出土品を直接調査・測定してそのデータに基づいて年代を数字で表す数値年代です。

数値年代でいちばん代表的なもの、もっとも良く使われているのが、出土品の中に含まれていたり、付着していたりする有機物から、炭素の同位体である「炭素14(14C)」を利用して、出土品の時代を測定する方法です。これを「炭素14年代法」といいます。この方法はアメリカのW.リビー博士たちが1949年にその原理を実証。リビー博士はこの功績で1960年にノーベル賞化学賞を受賞しています。

ちょっと難しい話ですが、同位体というのは、同じ元素でも含まれている中性子の数が違うもの。炭素の同位体は「炭素8」から「炭素22」まで15種類あるそうですが、自然界にある炭素は、99%が「炭素12」、1%が「炭素13」、そして1兆分の1%だけ「炭素14」の3種類です。

炭素12と炭素13は安定しています。ところが炭素14は放射能を持つ放射性同位体という物質で、時間とともに電子と反ニュートリノ粒子を放出しながら、長い時間をかけて窒素14に変化していきます。その半減期(放射する放射線の量が半分になる時間)は約5730年。つまり有機物の中の炭素14の割合は、5730年経つと、最初の半分になってしまうのです。

ただ、炭素14は大気圏の上層で、宇宙から飛んでくる宇宙線の作用で生じた中性子が窒素原子に当たることで、常時作られています。そのため、減る量と増える量が釣り合って、大気中にある炭素14の量はほぼ一定です。そして植物や動物は生きている間は光合成や食物連鎖で大気中からこの炭素14を取り込んでいるので、身体を構成している有機物の中の炭素14の割合は大気と同じです。

図版&写真協力:国立歴史民俗博物館

住所:〒285-8502 千葉県佐倉市城内町 117

開館時間:3 月~9 月 9:30~17:00(入館は 16:30 まで)、10 月~2 月 9:30~16:30(入館は 16:00 まで) 入館料:総合展示 一般 600 円、大学生 250 円、高校生以下無料 ※企画展示の入館料は、その都度別に定めます。

休館日:原則・毎週月曜日 ※公式ホームページにて要確認

お問い合わせ:050-5541-8600(ハローダイヤル)