もっと知りたい時計の話 Vol.81

さまざまな時計、その素晴らしい機能や仕組み、その時計が生まれた歴史、時計が測る時間、この世界の時間などについて、もっと知って楽しんで頂きたい。 日新堂のそんな想いを込めてお届けするのがこの「もっと知りたい、時計の話」です。

みなさんは子どもの頃に読んだ「時計が出てくる童話」を覚えていますか?

時間や時は、神話から児童文学、純文学やSF(サイエンス・フィクション)に限らず、あらゆる小説には欠かせないテーマのひとつです。そして13世紀後半に機械式時計が誕生すると、時間や時を測る時計も小説の中に登場するようになりました。ですから、時計が登場する童話(児童文学)もたくさんあります。なかでも有名なのが、ルイス・キャロルが書いた『不思議の国のアリス』(1865年刊)でしょう。

この物語は、土手の上にお姉さんと座っていて退屈していた少女アリスの前を、ポケット付きのチョッキを着ていてピンク色の目をした白いウサギが「まずい、まずい、遅刻だぁ!」とひとりごとを言いながら駆け抜けるところから始まります。そしてウサギはなんと、チョッキのポケットから懐中時計を取り出して、それをチラリと見てから走り出すのです。そして、そのウサギを追いかけて、アリスはウサギの巣穴に飛び込んで…アリスの「不思議の国」での摩訶不思議な冒険が始まります。

ルイス・キャロルはペンネームで、本名はチャールズ・ラトウィッジ・ドドソン。イギリスの数学者、論理学者で、写真家、詩人でもありました。そしてこの小説は出版の3年前、仲良くしていた友人家族の三姉妹に語った即興の物語を基に書いた『地下の国のアリス』という手書きの作品がベースになっています。

主人公の少女がアリスという名前なのは、キャロルに三姉妹の次女(当時10歳)のアリスがお話をせがんだので、彼女の名前で物語を作ったからだとか。そして子どもたちが大絶賛したこの本は当時の新聞の書評でも絶賛され、イギリス国内ですぐにベストセラーに。「聖書やシェイクスピア文学に次ぐ」と言われるほど世界中のさまざまな言語に翻訳され、文学の世界では「イギリスの児童文学を支配していた教訓主義から児童書を解放した」と評価されて文学史上確固とした地位を築いているだけでなく、作者のキャロル(ドドソン)が興味深い人物だったこともあって、今も文学史の研究の対象になっています。

子ども向けに書かれた本ですが、ウサギをはじめイモムシや魚やカエル、公爵夫人や帽子屋、グリフォンなど、登場する人物(動物)のキャラクターや発言がユニークでユーモアたっぷり。主人公のアリスも巨大化したり小さくなったり、奇想天外で自由奔放な発想のシーンも多く、大人の視点で読むと驚きや発見が満載です。興味深い解説が付いた大人向けの本もたくさん出ているので、ぜひ再読してみてはいかがでしょう。

1865年に出版された『不思議の国のアリス』の、当時の人気画家ジョン・テニエルによる挿絵のひとつ。お茶会のシーン。[Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由]

そしてもうひとつ、時計が出てくる児童文学として有名なのが、『不思議の国のアリス』より100年以上も前の1726年に、やはりイギリスで出版されたジョナサン・スウィフトの『ガリヴァー旅行記』です。

本当の題名は『船医から始まり後に複数の船の船長となったレミュエル・ガリバーによる、世界の諸僻地への旅行記四篇』という長いもの。物語は、主人公の船医ガリヴァーの乗っていた船が難破し、ガリヴァーがただひとり生き残ってどこかの砂浜にたどり着くことから始まります。そして目が覚めると、自分よりもとても小さい人間たちに、身体のあちこちがロープで固定されていて、身体が動かないことに気づくのです。そしてガリヴァーはこの「小さい人間の国」や「巨人の国」でさまざまな経験をすることになります。

そしてこの物語にも、その最初の第1篇、「小さい人間の国」のところで、球型で鎖の付いた懐中時計が主人公ガリヴァーの所持品として登場します。これを初めて見た小さな人間の国の人たちは、そのチクタクという音から「未知の動物か、ガリヴァーが崇める神のようなもの」だと推測した、と書かれています。

このようなエピソードが詰まった『ガリヴァー旅行記』を、いまアニメーションの世界でも大流行の「異世界冒険モノ」の話しだと思っていませんか?でも、実はそれだけではないのです。

知っているのは、小説の全4篇のうちの第1篇の「小さな人間の国」と第2篇の「巨人の国」までの人がほとんど。その後の第3篇ではガリヴァーはオランダ人の船乗りや日本人の海賊にも出会い、最後は日本に立ち寄ってから母国イギリスに帰国します。そして第4篇では、船長として再び冒険に乗り出すのですが、海賊に囚われてまた不思議な人々と出会うことになります。

この話は、「異世界での冒険物語」の体裁を使って当時のイギリス社会を批判した、毒がたっぷりのユーモア小説なのです。当時のイギリスでは、トーリー党とホイッグ党に分かれて対立し、またスペイン継承戦争などの戦争もあって、社会の対立と混乱が続いていました。そして作者のスウィフトは社会問題をパロディ化した『桶物語』や『書物戦争』などですでに人気の作家でした。初版本では政治的な批判を心配した出版社の手で表現を和らげるという「配慮」が行われたほど。

子どものために書かれた『不思議の国のアリス』とは違い、もともとは大人向け。改めて読んでみると、小さな人間や巨人など、作中に登場する人や国の設定には、鋭い社会風刺とスウィフトの深い人間愛が感じられます。4篇全部が楽しめる大人向けの本もたくさん刊行されていますから、こちらもぜひ読んでみてはいかがでしょうか。

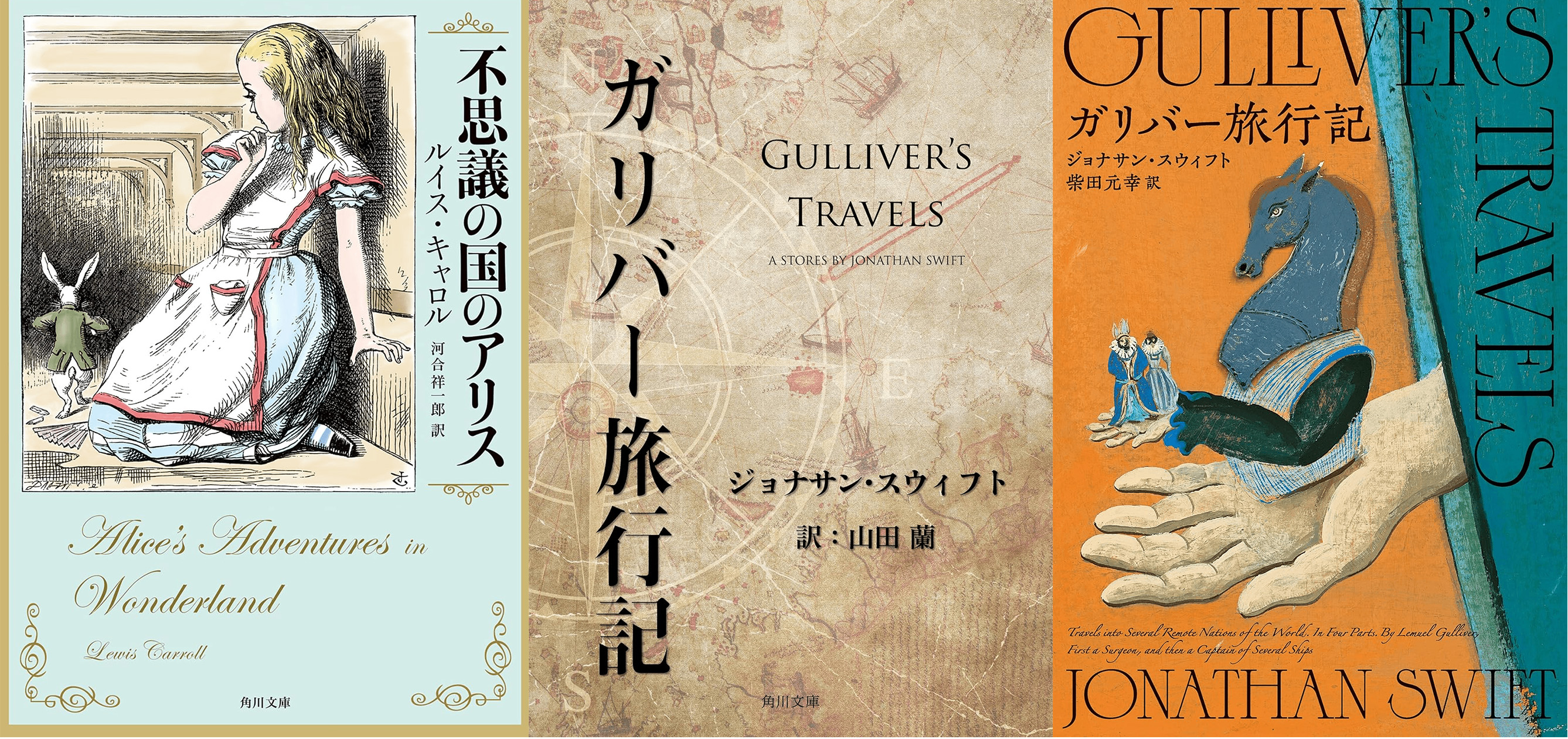

大人が読むなら、まず角川文庫の定番本(左の2冊)。また『ガリヴァー旅行記』では、その当時の時代背景まで詳細に記された名翻訳家・柴田元幸さん翻訳の、2022年朝日新聞出版刊のこの本(右の1冊)もおすすめです。