もっと知りたい時計の話 Vol.82

さまざまな時計、その素晴らしい機能や仕組み、その時計が生まれた歴史、時計が測る時間、この世界の時間などについて、もっと知って楽しんで頂きたい。 日新堂のそんな想いを込めてお届けするのがこの「もっと知りたい、時計の話」です。

前回は、時計が出てくる童話の中の時計についてご紹介しました。今回は歴史に残る文学作品と、その中の時計についての話です。

世界で初めて時計が登場した文学作品とされているのは、中世ヨーロッパ最大の詩人であり哲学者、政治家で、「イタリア語の父」とも呼ばれるダンテ・アリギエーリの代表作、『神曲』(La Divina Commedia)です。本当の題名は『神聖なる喜劇』というこの作品。文系の方なら高校の文学史や世界史の授業でこの題名を聞いたことがあるでしょう。全部で14,233行もあるこの壮大な叙事詩は、文学史で最初に習う、古典文学の最高傑作です。物語は1300年の聖金曜日に、人生の半ばで道に迷った主人公ダンテが、案内人とともに「地獄」「煉獄」「天国」の三つの世界を巡り、最終的に神の姿を見るまでを描いています。

当時のヨーロッパでは文学作品はラテン語で書くものでした。しかしダンテはこの慣例を破り、イタリア・トスカーナ地方でふつうの人々が話す言葉(俗語)で書いて、これが現在のイタリアの標準語の基礎になりました。ダンテが「イタリア語の父」と呼ばれるのはそのためです。

左:アンドレア・デル・カスターニョによるダンテ。1450年頃に描かれたフレスコ画。ダンテの生まれ故郷であるイタリア・フィレンツェのウフィツィ美術館蔵。右:地獄篇の冒頭。気が付くと深い森の中に居て、恐怖にかられるダンテ。ギュスターヴ・ドレの挿絵。(どちらもPublic domain, ウィキメディア・コモンズ経由)

この『神曲』の中で時計は「天国篇 第10歌」に、12人の賢者たちの魂が輪になって、歌いながら楽しげに踊っているシーンで、天国の完璧さを表す比喩として使われます。賢者たちは、時計の歯車のように正確に完璧なリズムで輪になって踊っています。そして、教会の塔に設置された時計のチャイムのような「ティン、ティン、ティン」と記されている、神聖な美しい声で歌を歌います。

この作品が書かれた14世紀初頭、教会の塔に設置された塔時計は最先端技術の結晶で「神の創造した宇宙の秩序」を地上で再現したものでした。そしてダンテは神が実現する「完璧な調和」の象徴として時計を比喩に使ったのです。つまり機械式時計は、キリスト教会の宗教的権威を象徴するものだったのです。

ところで『神曲』の中の時計のモデルは、イタリアのどの教会の時計だったのでしょうか。それは特定されていません。しかし、天国篇を書いたとされる1321年、ダンテが亡くなるこの年には各地の教会にすでに塔時計があって、人々に時を知らせていたようです。

さて、時代が進むにつれて、文学作品に登場する時計の意味は、『神曲』から、どのように変わっていったのでしょうか。

この後もヨーロッパでは18世紀まで、時計は「神が作った秩序を象徴する機械」でした。「リンゴが木から落ちるのを見て万有引力の法則発見した」という有名なことばを残し、そして運動の法則の発見し、さらに数学の微積分学の確立や、光の性質に関する研究など、現代科学の基礎を築いた偉大な物理学者、数学者、天文学者、哲学者、神学者で、政治家としてイギリス下院議員まで務め、自ら時計も作ったアイザック・ニュートン(1642〜1727)。彼は「世界は神が作った精巧な『時計仕掛けの宇宙』だと考えていました。つまり時計は「神の叡智の象徴」だったのです。

しかし19世紀になると文学作品の中の時計のイメージは一変します。人の地位や豊かさを象徴するアイテムとして描かれる一方で、人を管理し束縛する非人間的な機械としても描かれるようになります。

この背景には産業革命がありました。工場を効率良く動かすためには働く人が「時間を守って」一緒に動かなければなりません。鉄道も「時間を守って」運行されなければ大事故が起きます。それまで、人々はゆったりとしたあいまいな時間でも生きることができました。ところが、産業革命で世界は一変します。「時間を守る」ことがあらゆる人に要求される社会。現代のような「時間管理社会」が始まったのです。

文学者たちはこの社会の劇的で大きな、そして根本的な変化を鋭くとらえます。そして作品の中で、誰もが守らなければならない客観的な時間(社会的な時間)と、個人の主観的な時間(心の中の時間)を分けて、このふたつの時間の間で起きる人間の葛藤、悩みや苦しみを描くようになります。そして時計は、登場人物の社会的な地位や価値観など、単なる道具ではなく、そのパーソナリティを象徴するアイテムとして物語に登場します。

当時も今も、時計が大きな役割を果たす文学作品はあまりに多いので、どれをご紹介するか迷ってしまいます。でもあえてひとつに絞るとしたら、19世紀を代表する文豪フョードル・ドストエフスキー(1821〜1881)の代表作『罪と罰』(1866年)でしょう。

この作品の中にはいくつか時計が登場しますが、その中でもいちばん重要な役割を果たすのが、「父の形見」として登場する銀製の懐中時計です。そして時計は主人公ラスコーリニコフの心理状態や運命を象徴するもの。この時計をめぐってこの物語は展開します。

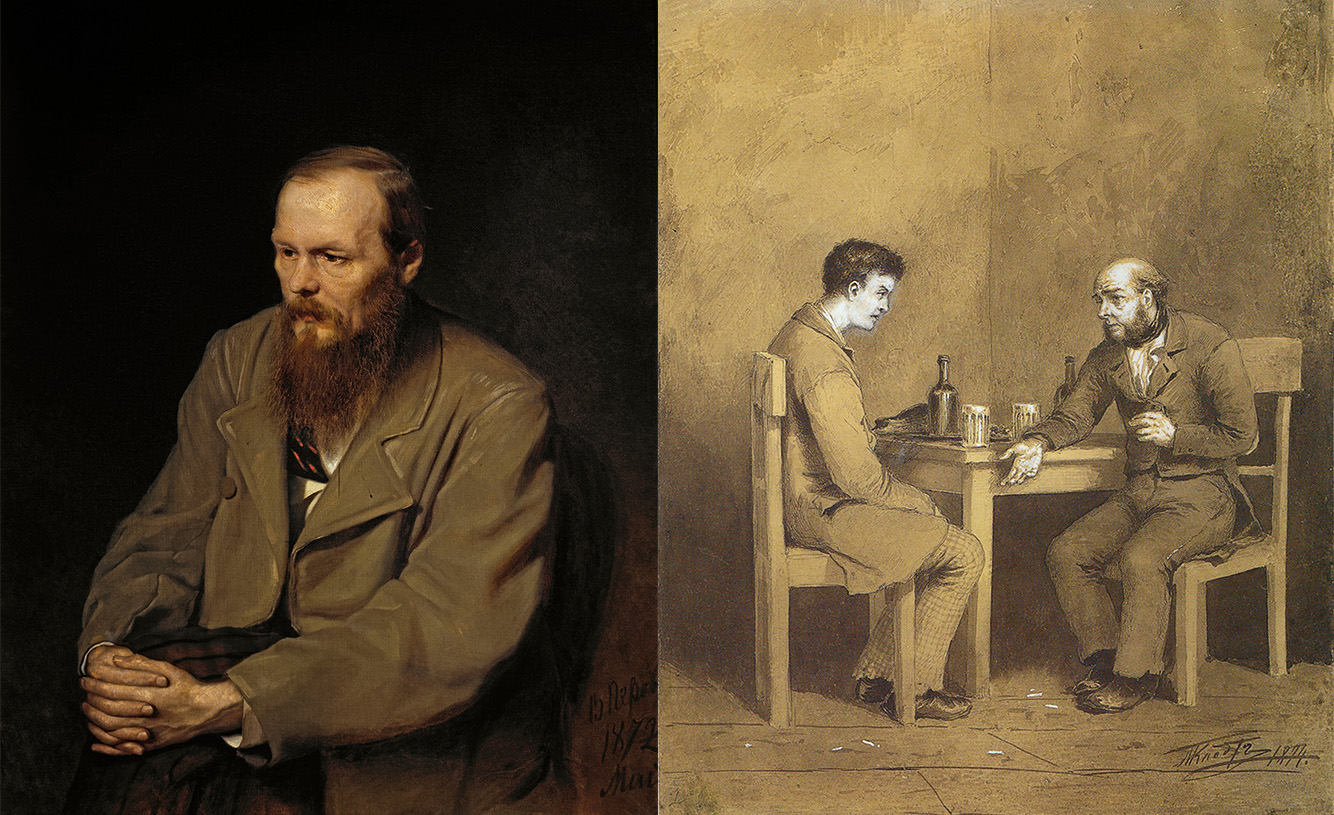

左:ヴァシリー・ペロフによるフョードル・ドフトエフスキーの肖像画。右:1874年版の『罪と罰』の挿絵。左が主人公のラスコーリニコフ(どちらも、Public domain, ウィキメディア・コモンズ経由)

ここでご紹介した作品は読まれた方も多いと思いますが、「時計」という観点でもう一度読んでみてはいかがでしょう。どちらも文学史に残る傑作として、電子本も含めてさまざまな本が出ています。ただ、ダンテの『神曲』は長編でハードルが高いかもしれません。そんな方には、阿刀田高さんが書いた『やさしいダンテ〈神曲〉』(角川文庫 電子版もあり)がおすすめです。

『やさしいダンテ〈神曲〉』角川文庫版